Wusstest du schon?

Über 350 Vulkanschlote durchbrachen vor 17 bis 11 Millionen Jahren die Schwäbische Alb! Die dabei entstandenen Vulkangesteine erzählen bis heute die Geschichte gewaltiger Wasserdampfexplosionen und subtropischer Urwälder.

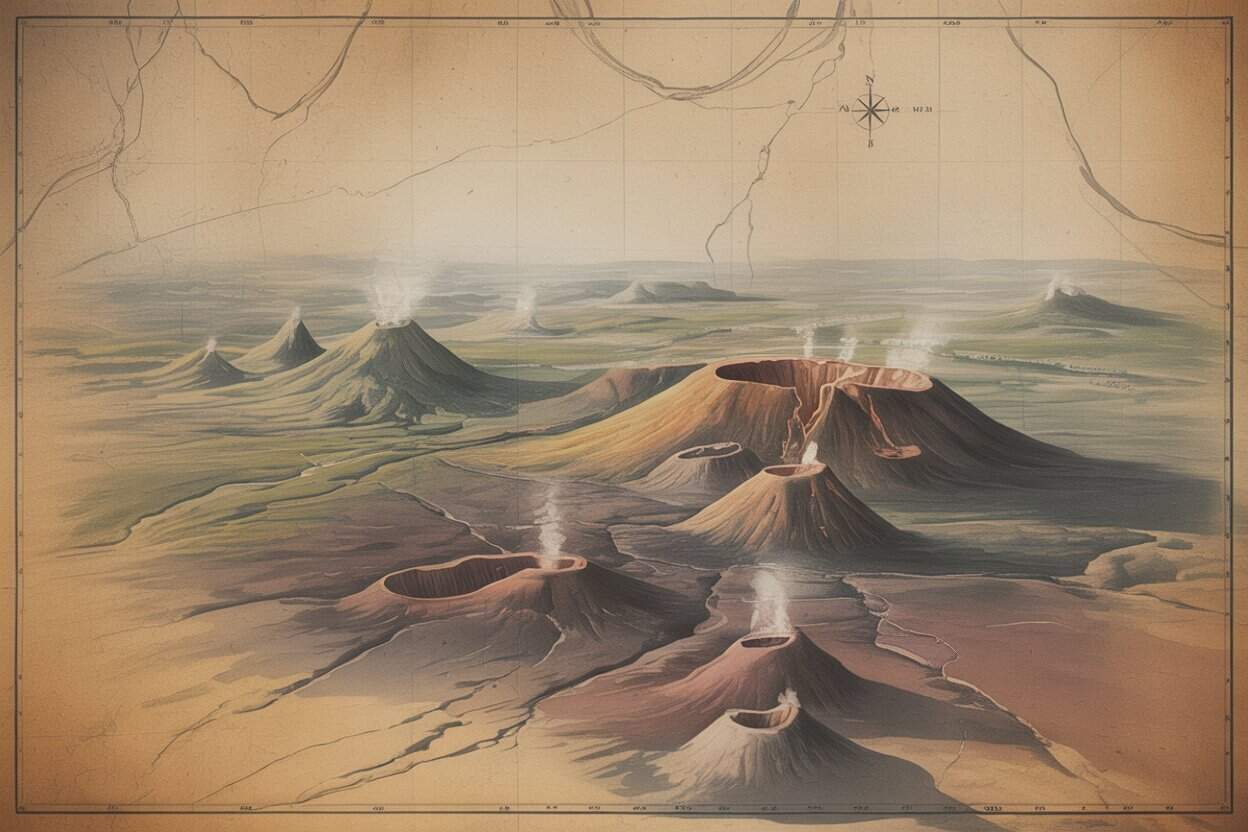

Digitale Illustration im Stil alter Karten: Die Schwäbische Alb zur Zeit ihrer vulkanischen Aktivität

Mein neues Buch ist jetzt im Handel: Wunderschöner Schwarzwald – Die schönsten Ausflugsziele, Orte & Sehenswürdigkeiten, die Du unbedingt entdecken solltest!

Erlebe den Schwarzwald wie nie zuvor! 92 handverlesene Orte, Insider-Tipps und über 202 inspirierende Fotos warten darauf, entdeckt zu werden.

Auf Amazon ansehen Das macht diesen Schwarzwald-Reiseführer besonders:

- 92 einzigartige Ausflugsziele: Von der Wutachschlucht bis zu den Triberger Wasserfällen – entdecke Highlights und Geheimtipps.

- Über 202 inspirierende Fotos: Tauche schon beim Lesen in die Schönheit des Schwarzwalds ein.

- Shopping- und Genussmomente: Schwarzwälder Schinken, Kirschtorte, Souvenirs und vieles mehr.

- Insider-Tipps von Locals: Entdecke Orte, die abseits der typischen Touristenpfade liegen.

- Praktische Übersichtskarten: Für eine entspannte Reiseplanung.

- Top-Tipps: Für Familien, Regenwetter, Wellness und typisch Schwarzwälder Erlebnisse.

- Spezial: Highlights entlang der berühmten Schwarzwaldhochstraße.

- Einfach loslegen: Mit klaren Wegbeschreibungen, Adressen und Tipps zu Parkplätzen und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Einen Blick ins Buch werfen auf Amazon >>

Wenn du heute über die sanften Hügel der Schwäbischen Alb wanderst, gehst du über die versteinerten Überreste einer der spektakulärsten vulkanischen Landschaften Deutschlands. Vor 17 bis 11 Millionen Jahren durchbrachen über 350 Vulkane die Erdkruste zwischen Bad Urach und Kirchheim unter Teck und hinterließen ein geologisches Erbe, das Wissenschaftler bis heute fasziniert. Die Vulkangesteine der Schwäbischen Alb sind lebendige Zeugen phreatomagmatischer Explosionen – gewaltiger Wasserdampferuptionen, die entstanden, als glühend heißes Magma auf kühles Grundwasser traf.

Inhaltsverzeichnis

- Phreatomagmatische Explosionen: Wenn Feuer auf Wasser trifft

- Basalttuff: Das Hauptgestein der schwäbischen Vulkane

- Echte Basalte: Seltene Zeugen langsamer Abkühlung

- Vulkanische Bomben: Fliegende Gesteinsbrocken aus der Urzeit

- Vulkanische Schlacken: Porös wie ein Badeschwamm

- Fossilreiche Maarsedimente: Zeitkapseln der Urzeit

- Härtlinge: Wenn Vulkangesteine die Landschaft formen

- Hydrothermale Prozesse: Wenn heiße Quellen Gesteine verändern

- Geologische Zeugen der Entstehung

- Vulkangesteine heute: Wissenschaft und Tourismus

- Die Zukunft der Vulkangesteine-Forschung

- Fazit: Vulkangesteine als Fenster in die Erdgeschichte

- Fakten und Besuchertipps

Phreatomagmatische Explosionen: Wenn Feuer auf Wasser trifft

Das Urach-Kirchheimer Vulkangebiet verdankt seine Entstehung einem besonderen geologischen Phänomen: phreatomagmatischen Explosionen. Diese entstehen, wenn aufsteigendes Magma bei Temperaturen von über 1000°C direkt mit Grundwasser in Kontakt kommt. Das Wasser verdampft schlagartig und dehnt sich auf das 1000- bis 3000-fache seines ursprünglichen Volumens aus. Diese explosionsartige Ausdehnung zertrümmert das umgebende Gestein und sprengt kreisrunde Krater in die Landschaft.

Im Miozän, vor 17 bis 11 Millionen Jahren, war die Schwäbische Alb ein idealer Schauplatz für solche Explosionen. Die zerklüftete Jura-Kalksteinschicht war von wasserführenden Schichten durchzogen. Als das Magma aus der Erdkruste aufstieg und auf dieses Grundwasser traf, entstanden gewaltige Dampfexplosionen. Anders als bei klassischen Vulkanen mit Lavaströmen bildeten sich hier vor allem Maare – kreisrunde Explosionskrater, die sich später mit Wasser füllten.

Das Randecker Maar – wunderschön und eine der beliebten Ausflugsziele der Schwäbischen Alb

Diese Wasserdampfexplosionen erzeugten auch energiereiche Surges – Gemische aus Gasen, Wasserdampf, Gesteinspartikeln und Asche, die sich mit hoher Geschwindigkeit über die Landschaft ausbreiteten. Im Gegensatz zu den heißen und trockenen pyroklastischen Strömen klassischer Vulkane waren diese Surges durch ihren hohen Wasserdampfgehalt relativ kühl – etwa 100°C – aber dennoch extrem zerstörerisch.

Basalttuff: Das Hauptgestein der schwäbischen Vulkane

Das häufigste Vulkangestein der Schwäbischen Alb ist Basalttuff, nicht etwa massiver Basalt, wie man vermuten könnte. Dieser Tuff entstand durch die explosiven Eruptionen, bei denen das Magma durch den Wasserdampf zerschmettert und als vulkanische Asche in die Luft geschleudert wurde. Diese Asche lagerte sich rings um die Vulkanschlote ab und verfestigte sich zu kompaktem Tuffgestein.

Basalttuff hat charakteristische Eigenschaften, die ihn von anderen Gesteinen unterscheiden. Er ist meist gelblich-braun bis grau gefärbt und enthält oft sichtbare Lapilli – erbsen- bis nussgroße Gesteinsfragmente, die während der Explosionen entstanden. Der Porenraum liegt bei etwa 21 Prozent, was das Gestein relativ leicht macht. Gleichzeitig ist Basalttuff wasserstauend, eine Eigenschaft, die für die frühen Albbewohner überlebenswichtig war, da sich auf dem sonst wasserarmen Albplateau Teiche und Tümpel bildeten.

Digitale Illustration: So könnten die verwitterten Vulkangesteine der Schwäbischen Alb aus der Nähe aussehen

Der Mineralbestand von Basalttuff ist komplex: Etwa 66 Prozent bestehen aus glasigen Komponenten, 17 Prozent aus Pyroxen-Mineralen, 14 Prozent aus nachträglich gebildetem Chalcedon sowie kleinere Anteile von Olivin, Quarzkörner und opaken Mineralen. Diese Zusammensetzung verrät viel über die Entstehungsbedingungen: Die hohen Glasanteile zeugen von der schnellen Abkühlung während der explosiven Eruption.

Ausflugsziele & Ausflüge

Hier findest du die meiner Meinung nach schönsten Ausflugsziele auf der Schwäbischen Alb. An allen Orten bin ich selber mehrfach gewesen. Die Schwäbische Alb bietet einige Sehenswürdigkeiten, die du unbedingt entdecken solltest. Wir sehen uns – auf der wunderschönen Schwäbischen Alb.

Echte Basalte: Seltene Zeugen langsamer Abkühlung

Obwohl Basalttuff dominiert, gibt es auf der Schwäbischen Alb auch echten Basalt. Dieser entstand, wenn Magma langsamer abkühlte und kristallisieren konnte, bevor es mit Wasser in Kontakt kam. Basalt ist ein basisches Ergussgestein, das hauptsächlich aus Calcium-Eisen-Magnesium-Silikaten (Pyroxene), calcium- und natriumreichem Feldspat (Plagioklas) sowie oft Olivin besteht.

Besonders spektakulär sind die Basaltsäulen, die an mehreren Stellen der Schwäbischen Alb zu bewundern sind. Diese charakteristischen sechseckigen Säulen entstehen durch Schrumpfungsrisse, wenn das Magma langsam und gleichmäßig abkühlt. Der größte freigelegte Vulkanschlot der Region am Jusi zeigt solche Basaltsäulen besonders eindrucksvoll. Die deutlich sichtbaren Säulenstrukturen entstanden durch die langsame Abkühlung des Magmas im Schlot über Jahrhunderte.

Die Limburg – Ein Schwäbischer Vulkan in Weilheim Teck

Der Blaue Stein im Randenwald südlich von Riedöschingen zeigt eindrucksvolle Basaltsäulen von bis zu 10 Metern Höhe und 2 Metern Dicke. Es handelt sich um die Reste einer ursprünglich etwa 100 Meter durchmessenden schildförmigen Basaltdecke aus Melilith-Nephelinit, die größtenteils abgebaut wurde. Diese Basaltart ist besonders selten und enthält die Minerale Melilith und Nephelin, die unter speziellen Bedingungen kristallisieren.

Vulkanische Bomben: Fliegende Gesteinsbrocken aus der Urzeit

Zu den faszinierendsten Vulkangesteinen der Schwäbischen Alb gehören vulkanische Bomben – rundliche Gesteinsbrocken, die während der Eruptionen durch die Luft geschleudert und dabei aerodynamisch geformt wurden. Diese vulkanischen Projektile entstanden, wenn größere Magmafetzen aus dem Schlot katapultiert wurden und während des Fluges ihre charakteristische abgerundete Form erhielten.

Beeindruckende Felsbrocken liegen überall im Randecker Maar

Besonders schöne Beispiele vulkanischer Bomben findest du an der Sulzburg bei Oberlenningen. Die rundlichen Gesteinsbrocken unterscheiden sich deutlich von eckigen Gesteinsbruchstücken und verraten durch ihre Form die explosive Entstehung. Manche vulkanischen Bomben zeigen sogar noch die Flugbahn-typischen Verformungen, die entstanden, als die noch glühenden Gesteinsbrocken durch die Luft wirbelten.

Die Größe vulkanischer Bomben variiert erheblich: Von nussgroßen Exemplaren bis hin zu metergroßen Blöcken ist alles vertreten. Geologen können anhand der Größe und Verteilung der Bomben rekonstruieren, wie explosiv die jeweilige Eruption war und in welche Richtung die Hauptexplosion erfolgte. Je größer die Bomben, desto näher lagen sie ursprünglich am Explosionszentrum.

Vulkanische Schlacken: Porös wie ein Badeschwamm

Vulkanische Schlacken sind ein weiterer charakteristischer Gesteinstyp der schwäbischen Vulkane. Sie entstanden durch das Ausgasen der Lava und zeigen noch heute die typisch blasige Struktur, die durch entweichende Gase im erstarrenden Magma gebildet wurde. Diese porösen Gesteine sind deutlich leichter als kompakte Basalte und schwimmen teilweise sogar auf Wasser.

Die Entstehung vulkanischer Schlacken ist ein faszinierender Prozess: Wenn magmatische Gase aus dem erkaltenden Magma entweichen, bilden sich Blasenräume. Erstarrt das Magma schnell, bleiben diese Hohlräume als charakteristische Poren erhalten. Je nach Gasgehalt und Abkühlungsgeschwindigkeit entstehen unterschiedlich poröse Schlacken – von leicht blasigen bis hin zu schwammartigen Gesteinen.

Vulkanische Schlacken haben nicht nur geologischen, sondern auch praktischen Wert. Aufgrund ihrer geringen Dichte und guten Isoliereigenschaften wurden sie früher als Baustoff verwendet. Auch heute noch finden poröse Vulkangesteine Verwendung im Gartenbau als Drainagematerial oder in der Bauindustrie als Zuschlagstoff für leichten Beton.

Fossilreiche Maarsedimente: Zeitkapseln der Urzeit

Nach den explosiven Eruptionen füllten sich viele Vulkankrater mit Wasser und bildeten große Süßwasserseen auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb. In diesen stillen Gewässern lagerten sich über Jahrmillionen feinste Sedimente ab, die heute zu den fossilreichsten Gesteinen der Region gehören. Diese Maarsedimente sind wahre Schatzkammern für Paläontologen und Geologen.

Digitale Visualisierung: Fossile Blätter und Amphibien aus dem ehemaligen Süßwassersee des Randecker Maar

Die feingeschichteten Kalke der ehemaligen Maarseen enthalten perfekt erhaltene Fossilien aus einer Zeit, als auf der Schwäbischen Alb subtropisches Klima herrschte. Blüten und Blätter von Magnolien, Lorbeergewächsen und sogar Palmen dokumentieren Temperaturen, die etwa 7°C höher lagen als heute. Vollständige Skelette von Fröschen und Salamandern, Libellen mit noch erkennbaren Flügelstrukturen und sogar Reste von Säugetieren wie kleinen Hirschen erzählen vom Leben in den urzeitlichen Wäldern.

Digitale Visualisierung: Fossile Blätter und Amphibien aus dem ehemaligen Süßwassersee des Randecker Maar

Diese Fossilfunde sind deshalb so gut erhalten, weil die ruhigen Seebedingungen eine perfekte Konservierung ermöglichten. Ohne Strömung und unter sauerstoffarmen Bedingungen am Seegrund blieben selbst empfindliche Strukturen wie Blattadern, Hautmuster von Amphibien und sogar Mageninhalt von Tieren erhalten. Diese „Zeitkapseln“ gewähren einzigartige Einblicke in ein völlig anderes Ökosystem, das vor 17 Millionen Jahren auf der Schwäbischen Alb existierte.

Härtlinge: Wenn Vulkangesteine die Landschaft formen

Die meisten Vulkangesteine der Schwäbischen Alb sind verwitterungsbeständiger als die umgebenden Jura-Kalksteine. Diese Eigenschaft führte zu einem besonderen geologischen Phänomen: Die ehemaligen Vulkanschlote ragen heute als markante Härtlinge aus der Landschaft heraus. Während die weicheren Sedimentgesteine über Jahrmillionen abgetragen wurden, blieben die harten vulkanischen Schlotfüllungen als kegelförmige Berge erhalten.

Im Albvorland treten diese Vulkanhärtlinge besonders spektakulär in Erscheinung. Die Limburg bei Weilheim unter Teck, der Jusi bei Kohlberg, der Turmberg bei Bad Boll oder der Georgenberg bei Reutlingen sind klassische Beispiele für solche Härtlinge. Ursprünglich lagen diese Vulkanschlote deutlich tiefer im Gestein, aber die kontinuierliche Erosion hat sie zu markanten Bergen herauspräpariert.

Wanderungen

Hier findest du meine Wanderungen auf der schwäbischen Alb mit genauer Streckenbeschreibung, Fotos und teilweise auch Videos. Natürlich auch eine Karte der Anfahrt.

Diese Härtlinge sind nicht nur geologisch interessant, sondern auch kulturhistorisch bedeutsam. Viele wurden bereits in vorgeschichtlicher Zeit als Siedlungsplätze genutzt, da sie strategische Vorteile boten und oft Wasserquellen an ihrem Fuß entstehen ließen. Heute sind sie beliebte Aussichtspunkte und Wanderziele, die spektakuläre Rundblicke über das Vulkanland bieten.

Hydrothermale Prozesse: Wenn heiße Quellen Gesteine verändern

Die vulkanische Aktivität hinterließ nicht nur oberflächliche Spuren, sondern beeinflusste auch tieferliegende geologische Prozesse. Hydrothermale Aktivität – die Zirkulation heißer, mineralreicher Wässer – veränderte die Gesteine in der Umgebung der Vulkanschlote und schuf besondere mineralogische Schätze.

Ein einzigartiges Beispiel ist der „gebänderte Böttinger Marmor“ aus der Böttinger Eruptionsmulde östlich von Münsingen. Hier schichtete emporsteigendes Thermalwasser einer großen Randspalte am Eruptionstrichter alternierend weißen und stark eisenhaltigen roten Sinterkalk auf. In der etwa 200 mal 30 Meter langen Spalte bildeten sich große Mengen dieses außergewöhnlichen Gesteins, das geologisch, mineralogisch und paläontologisch eine absolute Rarität darstellt.

Diese hydrothermalen Prozesse sind auch heute noch aktiv: Die zahlreichen Thermalquellen der Region von Bad Urach über Beuren bis Aalen verdanken ihre Existenz den tiefen Störungszonen und Rissen, die durch die vulkanischen Aktivitäten entstanden. Das Grundwasser kann entlang dieser Strukturen in große Tiefen gelangen, sich erwärmen und dabei wertvolle Mineralien aus dem Gestein lösen.

Geologische Zeugen der Entstehung

Die Vulkangesteine der Schwäbischen Alb sind lebende Geschichtsbücher, die uns viel über die Entstehungsbedingungen verraten. Geologen können anhand der Gesteinsstrukturen, Mineralzusammensetzungen und Einschlüsse rekonstruieren, wie die Eruptionen abgelaufen sind und welche Umweltbedingungen herrschten.

Der Lehrpfad führt auf den Gipfel

So verraten die Orientierung und Größe der Gesteinsfragmente in vulkanischen Tuffen die Explosionsrichtung und -stärke. Eingeschlossene Gesteinsbrocken des umgebenden Jura-Kalksteins zeigen, aus welcher Tiefe das Material stammt. Die Korngrößenverteilung gibt Aufschluss über die Transportweite: Feine Partikel wurden weiter getragen als grobe Blöcke.

Besonders aufschlussreich sind die Kontaktzonen zwischen vulkanischen Gesteinen und dem umgebenden Kalkstein. Hier lässt sich beobachten, wie die heiße Tuffmasse den gebankten Weißjura völlig glattkantig durchschlug. Am Wendenberg bei Erkenbrechtsweiler ist dieser Vorgang geradezu lehrbuchhaft aufgeschlossen und zeigt exemplarisch, wie explosive vulkanische Kräfte mächtige Gesteinsschichten durchbrechen können.

Vulkangesteine heute: Wissenschaft und Tourismus

Die Vulkangesteine der Schwäbischen Alb sind heute nicht nur wissenschaftlich wertvoll, sondern auch touristisch bedeutsam. Geologische Lehrpfade wie an der Limburg oder am Jusi machen die komplexen Entstehungsprozesse für Laien verständlich. Interaktive Tafeln erklären anschaulich, wie aus Magma und Wasser spektakuläre Landschaften entstanden.

Das Urwelt-Museum Hauff zeigt Fossilien in spektakulärer Inszenierung

Das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb bietet eine moderne interaktive Ausstellung zur Vulkangeschichte und Gesteinsvielfalt der Region. Hier können Besucher verschiedene Vulkangesteine unter dem Mikroskop betrachten, Entstehungsprozesse in Modellen nachvollziehen und selbst kleine geologische Experimente durchführen. Regelmäßige Führungen mit Geologen vermitteln spannendes Hintergrundwissen über die feurige Vergangenheit der Alb.

Die Meerestier-Sammlung im Urwelt-Museum Hauff ist weltberühmt

Auch das Urwelt-Museum Hauff in Holzmaden ergänzt das Vulkangesteine-Erlebnis perfekt mit einer der weltweit bedeutendsten Fossiliensammlungen. Während die Vulkangesteine die terrestrische Entwicklung der Region dokumentieren, zeigen die Jurassic-Fossilien das Leben in den Meeren, die 100 Millionen Jahre vor der Vulkanzeit die Region bedeckten.

Unterkünfte

Hier findest du die besten Hotels und Ferienwohnungen auf der Schwäbischen Alb. Ob du zum Shoppen nach Metzingen kommst, oder die schönsten Wanderungen und Ausflugsziele hier erleben willst. Hier findest du die optimale Unterkunft.

Die Zukunft der Vulkangesteine-Forschung

Die Erforschung der Vulkangesteine der Schwäbischen Alb ist längst nicht abgeschlossen. Moderne Analysemethoden ermöglichen immer detailliertere Einblicke in die Entstehungsprozesse. Geophysikalische Messungen haben bereits über 350 Vulkanschlote identifiziert, von denen viele noch unerforscht sind. Neue radiometrische Datierungen verfeinern unser Verständnis der zeitlichen Abläufe und zeigen, dass die vulkanische Aktivität möglicherweise auf eine kürzere Periode von etwa 13 bis 11 Millionen Jahren beschränkt war.

Besonders spannend sind aktuelle Forschungen zu den hydrothermalen Systemen. Die Thermalquellen der Region sind nicht nur touristisch wertvoll, sondern auch wissenschaftlich hochinteressant. Sie zeigen, dass die vulkanischen Strukturen noch heute geologische Prozesse beeinflussen und könnten Hinweise auf die Zukunft der geothermalen Nutzung in der Region geben.

Fazit: Vulkangesteine als Fenster in die Erdgeschichte

Die Vulkangesteine der Schwäbischen Alb sind weit mehr als stumme Zeugen einer fernen Vergangenheit. Sie sind lebendige Geschichtsbücher, die uns 17 Millionen Jahre Erdgeschichte erzählen – von subtropischen Urwäldern über explosive Wasserdampferuptionen bis hin zu den heutigen heilenden Thermalquellen. Jeder Basalttuff, jede vulkanische Bombe und jeder Härtling erzählt seine eigene faszinierende Geschichte.

Für geologisch Interessierte bietet die Schwäbische Alb ein einzigartiges Freiluftmuseum phreatomagmatischer Vulkanaktivität. Nirgendwo sonst in Deutschland lassen sich die Prozesse und Produkte von Wasserdampfexplosionen so vielfältig und gut zugänglich studieren. Die Kombination aus wissenschaftlicher Bedeutung, landschaftlicher Schönheit und touristischer Infrastruktur macht das Vulkanland zu einem idealen Ziel für alle, die sich für die feurige Vergangenheit unserer Heimat interessieren.

Die über 350 Vulkanschlote zwischen Bad Urach und Kirchheim unter Teck beweisen eindrucksvoll, dass auch scheinbar ruhige Landschaften eine explosive Vergangenheit haben können. Die Vulkangesteine der Schwäbischen Alb sind stumme, aber beredte Zeugen einer Zeit, als hier die Erde bebte und dampfte – und sie werden auch zukünftigen Generationen von Geologen und Naturfreunden diese faszinierende Geschichte erzählen.

Fakten und Besuchertipps

Randecker Maar (Basalttuff-Aufschlüsse)

Adresse: Randecker Maar, 72581 Dettingen an der Erms

Anfahrt: Über A8 Ausfahrt Kirchheim/Teck-West, dann B297 Richtung Dettingen. Kostenlose Parkplätze am Salzmannstein.

Öffentlich: Buslinie 177 bis Haltestelle „Randeck“

Öffnungszeiten: Ganzjährig frei zugänglich

Eintritt: Kostenlos

Webseite: www.geopark-alb.de

Google Maps: Randecker Maar auf Google Maps

Insider-Tipp: Die geologischen Aufschlüsse sind am besten bei Sonnenschein zu studieren. Hammer und Lupe mitbringen für eigene Untersuchungen der Tuffstrukturen.

Jusi (Basaltsäulen-Aufschluss)

Adresse: Jusi, 72581 Dettingen an der Erms

Anfahrt: Wanderparkplatz Kohlberg an der L1210, kostenfrei

Öffentlich: Buslinie 177 bis Kohlberg Dorfmitte

Öffnungszeiten: Ganzjährig frei zugänglich

Eintritt: Kostenlos

Google Maps: Jusi auf Google Maps

Insider-Tipp: Die Basaltsäulen sind im größten freigelegten Vulkanschlot der Region zu bewundern. Steiler Aufstieg (45 Min.), festes Schuhwerk erforderlich.

Limburg (Geologischer Lehrpfad)

Adresse: Limburg, 73235 Weilheim an der Teck

Anfahrt: Wanderparkplatz an der L1250 zwischen Weilheim und Holzmaden

Öffentlich: Buslinie 100 bis Weilheim/Teck Rathaus, dann 30 Min. Fußweg

Öffnungszeiten: Ganzjährig frei zugänglich

Eintritt: Kostenlos

Webseite: www.weilheim-teck.de

Google Maps: Limburg auf Google Maps

Insider-Tipp: Der geologische Lehrpfad erklärt an 12 Stationen vulkanische Gesteine. Vulkanische Bomben und Basalttuffe sind gut sichtbar.

Naturschutzzentrum Schopflocher Alb

Adresse: Vogelloch 1, 73252 Lenningen

Anfahrt: Über B312 bis Lenningen, kostenlose Parkplätze

Öffentlich: Buslinie 108 bis Lenningen Ortsmitte, dann 15 Min. Fußweg

Öffnungszeiten: April-Oktober: Di-Sa 10-17 Uhr, So 11-17 Uhr; November-März: Geschlossen

Eintritt: 3€ Erwachsene, 1,50€ Kinder

Webseite: www.naturschutzzentrum-schopflocher-alb.de

Google Maps: Naturschutzzentrum auf Google Maps

Insider-Tipp: Interaktive Ausstellung zu Vulkangesteinen mit Mikroskopen und Mineraliensammlung. Geologische Führungen nach Voranmeldung unter Tel. 07026/95012-0.